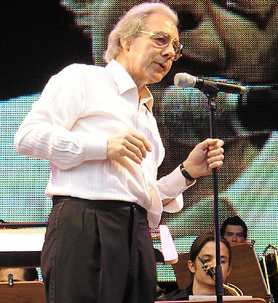

Le compositeur et pianiste argentin Lalo Schifrin, l’auteur de “l’instantanément reconnaissable” thème de “Mission impossible” est mort hier à Los Angeles. Il avait à 93 ans.

Le compositeur et pianiste argentin Lalo Schifrin, l’auteur de “l’instantanément reconnaissable” thème de “Mission impossible” est mort hier à Los Angeles. Il avait à 93 ans.

Dans les années 60s il partageait sa vie entre le Conservatoire de Paris ou il étudiait la musique classique le jour, et les boites de jazz la nuit. Il émigre ensuite aux États Unis, à New York avant de rejoindre la cote ouest et y fabriquer plus de 100 musiques de films.

“Il était un grand arrangeur de jazz, un compositeur de jazz latin remarquable, un magnifique musicien classique et un pianiste virtuose” salue le journal argentin Clarín.